秦始皇陵博物馆和伦敦大学学院近日在世界著名考古期刊《Antiquities》上发表最新研究成果,宣布首次系统明确了秦始皇陵地下建筑木材的使用规则。这些木质遗址为了解秦帝国庞大的资源调动能力和工程建设顺序提供了重要的实物证据。

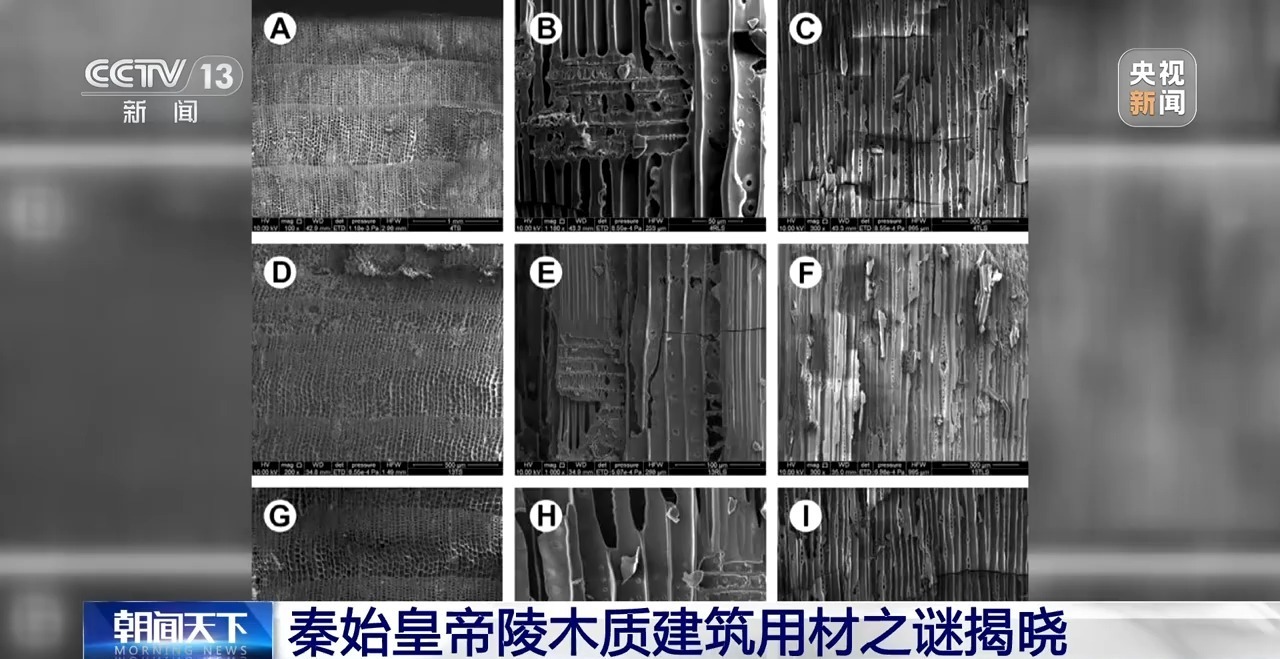

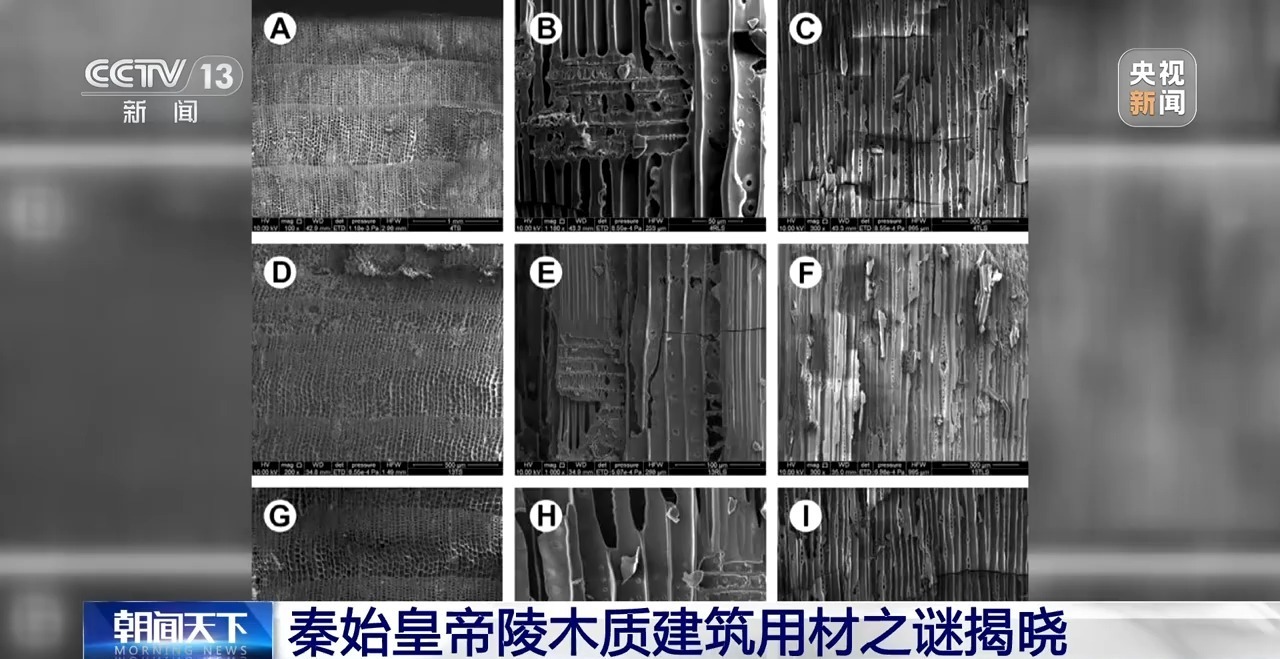

说起秦始皇陵,世人的目光都集中在它雄伟的兵马俑上,但支撑这个巨大地下洞穴的木结构也隐藏着许多不为人知的秘密。这项研究的重点是这些烧焦的木头遗骸。科学家对兵马俑一号井、二号井以及白溪坪井、石甲井采集的657个建筑样本进行了系统“鉴定”。

研究结果清楚地描述了时间信号。

在最初建造的石甲坑中,55%的木材来自骊山周围的低矮柏树。

随着随后白溪兵马俑的修建,这一比例开始减少,海拔较高的深色针叶树种开始增加。

对于项目最后阶段竣工的兵马俑矿山来说,高达96%的木材将由冷杉、云杉和其他深色针叶树种制成,这些木材必须在秦岭的高山上采集。

报告称,这种木材变化趋势揭示了秦岭附近和海拔较低的优质木材资源可能随着墓地工程的进展而被大量消耗。为了满足这一工程的需要,秦帝国需要启动大规模、高效的资源配置系统,深入秦岭,将木材从高地运输到墓区。

这是 e据估计,仅这四个坑就需要14,300立方米的木材。如果我们看整个秦始皇陵的木材使用量,是很难估计的。对木材的首次系统研究无疑是大秦帝国强大国家机器的无声见证。

秦始皇陵博物馆和伦敦大学学院近日在世界著名考古期刊《Antiquities》上发表最新研究成果,宣布首次系统明确了秦始皇陵地下建筑木材的使用规则。这些木质遗址为了解秦帝国庞大的资源调动能力和工程建设顺序提供了重要的实物证据。

说起秦始皇陵,世人的目光都集中在它雄伟的兵马俑上,但支撑这个巨大地下洞穴的木结构也隐藏着许多不为人知的秘密。这项研究的重点是这些烧焦的木头遗骸。科学家对兵马俑一号井、二号井以及白溪坪井、石甲井采集的657个建筑样本进行了系统“鉴定”。

研究结果清楚地描述了时间信号。

在最初建造的石甲坑中,55%的木材来自骊山周围的低矮柏树。

随着随后白溪兵马俑的修建,这一比例开始减少,海拔较高的深色针叶树种开始增加。

对于项目最后阶段竣工的兵马俑矿山来说,高达96%的木材将由冷杉、云杉和其他深色针叶树种制成,这些木材必须在秦岭的高山上采集。

报告称,这种木材变化趋势揭示了秦岭附近和海拔较低的优质木材资源可能随着墓地工程的进展而被大量消耗。为了满足这一工程的需要,秦帝国需要启动大规模、高效的资源配置系统,深入秦岭,将木材从高地运输到墓区。

这是 e据估计,仅这四个坑就需要14,300立方米的木材。如果我们看整个秦始皇陵的木材使用量,是很难估计的。对木材的首次系统研究无疑是大秦帝国强大国家机器的无声见证。

秦始皇陵博物馆和伦敦大学学院近日在世界著名考古期刊《Antiquities》上发表最新研究成果,宣布首次系统明确了秦始皇陵地下建筑木材的使用规则。这些木质遗址为了解秦帝国庞大的资源调动能力和工程建设顺序提供了重要的实物证据。

说起秦始皇陵,世人的目光都集中在它雄伟的兵马俑上,但支撑这个巨大地下洞穴的木结构也隐藏着许多不为人知的秘密。这项研究的重点是这些烧焦的木头遗骸。科学家对兵马俑一号井、二号井以及白溪坪井、石甲井采集的657个建筑样本进行了系统“鉴定”。

研究结果清楚地描述了时间信号。

在最初建造的石甲坑中,55%的木材来自骊山周围的低矮柏树。

随着随后白溪兵马俑的修建,这一比例开始减少,海拔较高的深色针叶树种开始增加。

对于项目最后阶段竣工的兵马俑矿山来说,高达96%的木材将由冷杉、云杉和其他深色针叶树种制成,这些木材必须在秦岭的高山上采集。

报告称,这种木材变化趋势揭示了秦岭附近和海拔较低的优质木材资源可能随着墓地工程的进展而被大量消耗。为了满足这一工程的需要,秦帝国需要启动大规模、高效的资源配置系统,深入秦岭,将木材从高地运输到墓区。

这是 e据估计,仅这四个坑就需要14,300立方米的木材。如果我们看整个秦始皇陵的木材使用量,是很难估计的。对木材的首次系统研究无疑是大秦帝国强大国家机器的无声见证。